以档案印证清末河套水利开发历史

───

发布时间:2025-04-29 18:36 来源:资源开发处 杨慧敏 浏览次数: 【关闭】

河套灌区灌溉工程,位于黄河几字弯最北端,距今已有2200多年的历史。它见证了朝代更迭与民族融合,创造了王同春开渠、杨家河、三盛公、总干渠、总排干等一段段治水传奇,成就了亚洲最大的一首制自流引水灌区,凝聚着内蒙古各族人民齐心协力、艰苦奋斗、开拓进取的精神,承载着深厚的历史文化底蕴,是当之无愧的水利工程典范。2023年6月,习近平总书记在河套灌区水量信息化监测中心考察时强调,河套灌区灌溉工程是千年基业,花了很大功夫,也很值得。

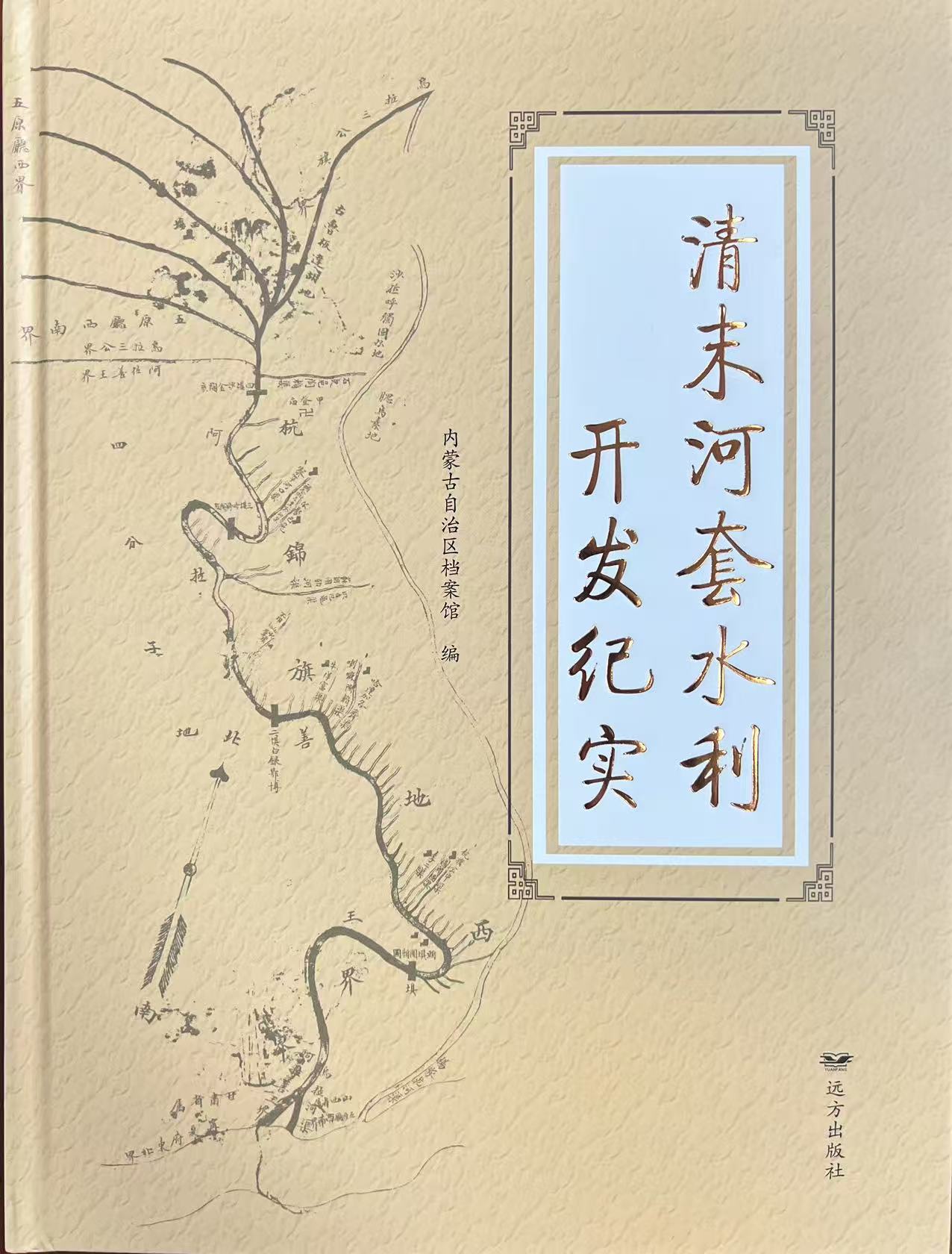

内蒙古自治区档案馆馆藏清代垦务档案中有相当一部分关于河套地区兴修水利的档案,真实反映了清末官办放垦时期由地商水利向官办水利发展的历程。内蒙古自治区档案馆以该部分档案为专题,编纂《清末河套水利开发纪实》一书,从档案的视角还原清末河套水利开发的全过程。该书以清末后套八大干渠为切入点,精选130余件珍贵档案,多以清代文书奏折、批、札、呈为主,间以渠图穿插其中,从地商报效、广设机构、兴办渠工、放垦渠地四个方面讲述清末官办垦务时期对八大干渠整修的经过,不仅再现了清末河套灌区水利技术与工程成就,更展现了各民族交往交流交融的生动实践。

下一步,自治区档案馆将继续深挖馆藏黄河档案资源,坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线,讲好黄河故事,赋能黄河文化传承,使黄河档案成为内蒙古生态建设的活化石、民族团结进步的传声筒,为助力自治区奋力实现“贯穿一条主线、办好两件大事、弘扬蒙古马精神、闯新路进中游”奋斗目标,完成“五大任务”、实施“六个工程”、开展“六个行动”贡献档案力量。

友情链接:

国家档案局及副省级以上档案部门网站

内蒙古自治区政府及部门网站